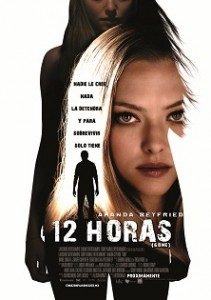

12 Horas: estreia do brasileiro Heitor Dhalia nos EUA decepciona

Trama sobre a busca de mulher por irmã desaparecida resvala em clichês do gênero e atuações apáticas.

Avaliação:

NOTA 2

Poucos

são os diretores estrangeiros que se dão bem em Hollywood. Talvez por

um contraste mal coordenado de nacionalidades, um roteiro fraco

defendido pelo produtor, a dificuldade de transpor a muralha

nacionalista dos norte-americanos diante de seu cinema ou, simplesmente,

má sorte de estreante. Ou, ainda, tudo isso se aplique a “12 Horas”,

primeiro filme do cineasta brasileiro Heitor Dhalia nos EUA.

Com filmes no currículo como os competentes “Nina” e “À Deriva”, além do ótimo “O Cheiro do Ralo”,

Dhalia escorrega feio na trama de “12 Horas”, seu debute em terra

ianque. A trama conta a história de Jill (Amanda Seyfried), uma moça

que, tempos atrás, acredita ter sido sequestrada por um homem e mantida

prisioneira em uma floresta nos arredores de onde vive.

Desde então, ela

parte em uma busca desenfreada pelo local onde acredita que as outras

vítimas desaparecidas (e ignoradas pela polícia local) foram levadas.

Sem nenhuma prova de que o assassino sequer exista, ela nunca foi levada

a sério por ninguém, sendo considerada instável psicologicamente.

Porém, quando sua irmã Molly (Emily Wickersham) toma um chá de

sumiço, Jill vai seguir as sutis pistas deixadas para trás para resgatar

a irmã e, de quebra, provar para todos que o sequestrador, de fato,

existe. Tudo isto em algumas horas, ou seja, antes do anoitecer que,

segundo ela, será a sentença de morte da irmã, que não terá sua sorte de

única sobrevivente.

No meio do caminho, ela contará com a ajuda do cunhado Billy

(Sebastian Stan, que alterna entre o jeito bonzinho, suspeito e lesado) e

da colega de trabalho Sharon (Jennifer Carpenter), mas sofrerá com os

policiais Powers (Daniel Sunjata, tentando fazer a linha durão-sensato) e

Lonsdale (Katherine Moennig, a eterna Shane da série lésbica “The L Word”)

que, em seu encalço, acreditam que ela precisa, mesmo, é voltar para o

tratamento psiquiátrico. Assim, a moça vai desmembrando as sutis pistas

que envolvem o caso, correndo contra o tempo em uma trama que tenta

tanto ser um thriller dramático, mas descamba em uma história exagerada,

precipitada e sonolenta.

O roteiro, escrito por Allison Burnett (de tramas fracas como a terrível refilmagem de “Fama” e do melodramático “Outono em Nova York”),

abusa de todos os clichês possíveis do gênero de suspense e ação sem

nenhuma novidade ou qualidade que mereça atenção. Nem mesmo o previsível

detetive bonzinho interessado na moça (papel de Wes Bentley) é

aproveitado e sai da trama, como se engolido por um buraco negro, sem

explicação alguma. E neste fraco jogo de gato e rato, Jill corre para lá

e para cá com a eterna cara de assustada em 94 minutos de projeção que

não criam empatia nenhuma com o público.

Contando com atuações forçadas de todo o elenco, a loirinha Seyfried

se esforça ao criar sua personagem, uma jovem perturbada e apavorada que

se torna uma super-heroína armada do dia para a noite capaz de

enfrentar meio mundo por justiça, mas não convence. Entre tantas frases

“de efeito” nos diálogos que podem arrancar risos involuntários da

plateia e curtos flashes do possível sequestro de Jill, “12

Horas” ainda tenta prender a atenção do público com diversas cenas de

perseguição, conhecido fetiche norte-americano. Só tenta.

Com uma trilha sonora de suspense que incessantemente permeia o filme

(na qual, muitas vezes, o silêncio poderia ser o recurso mais

eficiente), a obra ainda deixa no ar se o sequestro realmente aconteceu

ou se Jill criou tudo em sua mente, além de colocar todos os personagens

masculinos como suspeitos. Seriam recursos que poderiam dar certo, mas

já é tarde demais para prender a atenção do espectador.

Entretanto, se há uma coisa que se salva em “12 Horas” é a fotografia de Michael Grady (da comédia romântica “Amizade Colorida”).

Bem trabalhada no forte amarelo e azul, capta boas imagens do uso de

sombras, feixes de luz e das cenas rodadas na floresta, local onde Jill

acredita que sua irmã e outras vítimas estejam. Porém, em um epílogo

longo demais em tentativa desesperada de criar tensão com o espectador,

desbanca em uma conclusão precipitada e exagerada, em que chegamos ao

fim de um filme totalmente dispensável.

____

Léo Freitas formou-se em Jornalismo em 2008 pela Universidade Anhembi Morumbi. Cinéfilo desde a adolescência e apaixonado por cinema europeu, escreve sobre cinema desde 2009. Atualmente é correspondente do CCR em São Paulo e desejaria que o dia tivesse 72 horas para consumir tudo que a capital paulista oferece culturalmente.

Léo Freitas formou-se em Jornalismo em 2008 pela Universidade Anhembi Morumbi. Cinéfilo desde a adolescência e apaixonado por cinema europeu, escreve sobre cinema desde 2009. Atualmente é correspondente do CCR em São Paulo e desejaria que o dia tivesse 72 horas para consumir tudo que a capital paulista oferece culturalmente.

Nenhum comentário:

Postar um comentário