É conhecida a premissa desenvolvida por Rohmer e Chabrol de que todo filme de Hitchcock está, de certa maneira, “contido” em uma forma simples (uma figura geométrica, por exemplo, ou certo tipo de movimento) que, de modo geral, pode ser observada já na seqüência de abertura.

Cada cena inicial, portanto, mais do que uma apresentação de personagens ou um primeiro passo da intriga, mostraria sobretudo uma espécie de programa que antecipa todo o princípio do filme a ser visto. Haveria, assim, uma Idéia para cada obra, uma premissa, um motivo que deve organizar todo o filme, cada diálogo, cada movimento – cada gesto de mise-en-scène.

Podemos pensar na abertura de Pacto Sinistro, em que os dois antagonistas são mostrados apenas pelos seus pés, caminhando em direções opostas enquanto aparece a ficha técnica. Guy, que se crê bom moço (até demais: ele só deixará de ser uma figura apagada ao se confrontar com seu lado sombrio), obviamente fará um caminho da esquerda para a direita, o fluxo natural das coisas, da ordem. Bruno, o vilão, obviamente seguirá o sentido oposto, até o primeiro e, a esta altura, já esperado encontro: um pequeno toque de pontas de sapatos (e podemos sempre nos perguntar: choque ocasional?), que será ao mesmo tempo pretexto para um início de conversa, uma apresentação, e prelúdio do grande embate entre Bem e Mal a que seguiremos até o fim do filme.

Ou ainda na célebre panorâmica inicial de Janela Indiscreta – logo após os créditos, altamente significantes: as cortinas da janela se abrem, tal como antigamente as cortinas de um cinema se abriam para o filme ser projetado na tela. A câmera passeia pelo cenário, o enorme pátio em frente ao apartamento de Jeff (James Stewart), atendo-se um instante em cada janela, até culminar no primeiro plano do mesmo Jeff. Enquanto faz este breve passeio, a câmera expõe todo o movimento dramático do filme: o conhecimento do mundo (e o olhar como centro de tudo) será o primeiro gesto para o conhecimento de si mesmo. Cada janela, cada quase anônimo, será o fiapo de uma trama que irá desenvolver-se em torno do sexo.

E o que veremos dali em diante não será outra coisa do que um homem que, por puro tédio, irá evoluir: de aventureiro alienado (a aventura, para ele, é uma fuga), ele aos poucos aprenderá a encarar seus semelhantes – isto é, a si mesmo. E ao fim a idéia de um casamento com Lisa (Grace Kelly) não será mais motivo do comichão de que é acometido nos primeiros minutos (logo após ver um velho casal de vizinhos brigando).

Os exemplos semelhantes são incontáveis. Mas alguns dos mais belos e mais bem acabados modelos deste princípio podem ser encontrados em três filmes que possuem algo em comum: neles, Hitchcock contratou o designer Saul Bass para ser seu colaborador na realização da seqüência de créditos.

Bass, em fins dos anos 1950, além de um designer de primeira linha, de um estilo despojado mas evidente, já há alguns anos trabalhava em cinema. Quando Hitch o convidou para criar a abertura de Um Corpo que Cai, ele já tinha realizado mais de uma dezena de trabalhos semelhantes (sobretudo uma série de filmes de Otto Preminger: Carmen Jones, O Homem do Braço de Ouro, Joana D’Arc, etc.), em que era responsável por toda a parte gráfica dos filmes, incluindo cartazes e desenhos dos títulos.

Mas se com outros diretores Bass muitas vezes criava quase uma obre autônoma ao resto do filme (uma espécie de embalagem), nos três filmes de Hitchcock o funcionamento era outro: no caso, criar como que um esqueleto, uma estrutura mínima, mas que seria ao mesmo tempo a essência do filme já iniciado. Estes breves minutos são, portanto, mais do que apenas a abertura do filme: neles, o gesto é o de partir de um princípio (a Idéia de onde nasce tudo) para as suas conseqüências.

Para estes três filmes – a saber: Intriga Internacional (1959), Um Corpo que Cai (1959) e Psicose (1960) – Bass irá construir com Hitchcock a síntese do próprio cinema: um jogo de formas geométricas, movimentos e cores de alta temperatura informativa. Pois o que mais é o cinema que não “este pensamento que toma forma/forma que pensa”, como diria Godard.

UM CORPO QUE CAI

Aqui, há primeiro a música de Bernard Hermann. As notas iniciais são hipnotizantes: o espectador desde já é levado a uma espécie de sonho, ao transe (e é curioso como o antigo logotipo da Universal entra neste clima siderante).

Surge em seguida a primeira imagem do filme: um rosto de mulher, mas um rosto esvaziado, totalmente sem expressão. É uma máscara, inalterável. A câmera percorre este rosto, como a querer decifrá-lo, mas tudo o que há para ver é sua superfície, os únicos dados a observar parecem ser os contornos da pele da mulher. Este rosto é uma esfinge maligna, a afirmar: decifra-me ou devoro-te. E não é de outra coisa que tratará o filme: o observar e enredar-se por uma mulher tão atraente quanto enigmática.

Surgem então acordes mais altos, uma trombeta trágica, e sabemos desde já o desfecho futuro da trama. É então que a imagem completa seu percurso sobre esta máscara, saindo do queixo até parar no olho direito: um olho morto, sem alma (algo que o anime).

Das profundezas deste olho emerge então aquela que será a figura-mãe do filme, a espiral, bela figura hipnotizante (e podemos perguntar: toda beleza não é por princípio hipnotizante?). Esta figura abstrata, que irá se multiplicar nesta seqüência de abertura, assumindo diversas formas, contém as linhas de força do filme: é, a um só tempo, símbolo da perdição, do girar em falso, da alucinação e, por fim, da vertigem, do medo da queda definitiva (a danação).

Nestes breves instantes, temos uma síntese do que viverá Scottie (James Stewart). Sua atração pelas belas formas (o corpo de Kim Novak) será tão forte quanto o fascínio pelo mal que sente. Ele é policial: é um ser de Luz, mas “persegue” (em vários sentidos) o mal, ao mesmo tempo que o teme visceralmente (o medo incontrolável de perder-se, de cair no nada). Impelido pelas Trevas, ele poderá ser mais facilmente envolvido pela mentira, pela máscara sem alma (pois pura imagem) que é a falsa Madeleine. Scottie, por fim, é um ser orgulhoso e racional (também independente, ele diz), e não aceitará suas fraquezas de homem: ele não saberá decifrar as formas do mundo e logo está fadado a repetir o mesmo erro fatal.

INTRIGA INTERNACIONAL

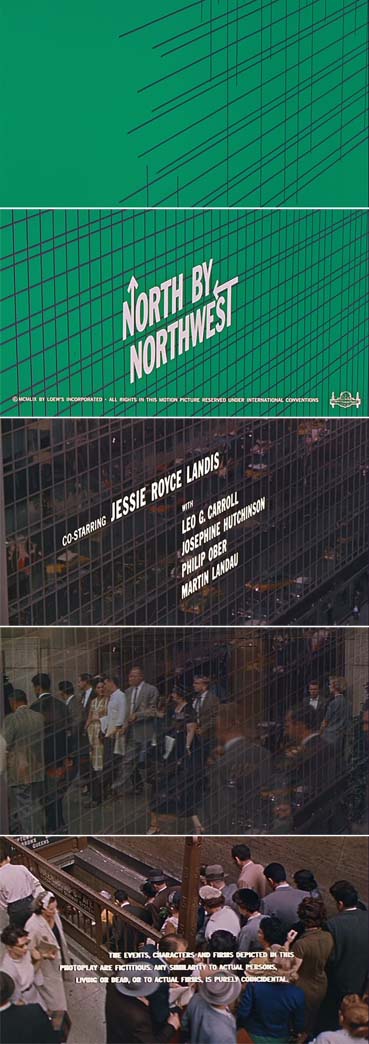

Sobre um fundo verde (uma cor da ordem da natureza, logo da harmonia), em tom sereno, uniforme, surgem os primeiros acordes da trilha sonora composta por Bernard Herrman: eles como que envenenam o cenário de um mal-estar ainda indefinido. A sensação de desordem e tensão é, no entanto, evidente. O verde, sobre o qual surgirá o logo da Metro (com seu leão rugindo), logo parecerá deslocado, bizarro: como se o mundo fosse visto por um olhar anormal?

Em pouco tempo, veremos diversas retas que se formando, numa série que segue em todas as direções e sentidos, até completar o gesto de atravessar a tela de ponta a ponta. De início, os movimentos parecem sugerir todas as direções possíveis (ou seja, nenhuma), são puro ruído, excesso, ausência de sentido. Mas logo as retas terão formado uma espécie de teia gigante (a beleza da imagem no cinema é ainda maior), que cobre toda a superfície da tela, e a imagem irá sugerir tudo menos movimento – ao contrário, a sensação é de paralisia, de ver uma prisão que surgir diante de nossos olhos. Resta saber: a quem está destinada esta armadilha?

A resposta não tarda: o fundo verde, com sua “teia de aranha”, logo irá fundir-se com um cenário moderno, de uma grande cidade. Como uma cortina, o grafismo apaga-se para vermos que as linhas puramente geométricas são a representação de uma fachada de uma arranha-céu de uma grande cidade. Fachada espelhada, que irá refletir – e num sentido, prender em sua teia – a multidão que anda pelas ruas de Nova York. Multidão anônima, agitada, que, assim como as retas de Saul Bass, movimenta-se para todos os lados, nervosa e veloz, que mais parece um formigueiro prestes a ser engolido pela grande aranha: a vida moderna, um mundo de excessos (acúmulo) aqui desnudado em suas formas.

Em seguida, inicia-se o plot propriamente dito. Vemos Cary Grant, executivo de publicidade, saindo com pressa de seu escritório em direção a… Que importa? Importará que, enquanto ele caminha e fala, vemos o mais agitado dos homens (ele não para um segundo) e ao mesmo tempo o mais disperso deles. Ele se move com desenvoltura, mas não é um homem de aventura, de ação. Como disse Stephane Delorme, ele é “um atleta do vazio”: um ser que não se atém a nada (que não consegue se ater), um homem a caminho do nada. E justamente por não ter encontrado a si mesmo que ele poderá ser tomado por outro, que irá tornar-se um dos homens errados (aqui, também errático) de Hitchcock.

Pois no lugar da aventura, do movimento rumo a uma plenitude (isto é, sua face positiva), ele viverá um puro agito, típico da vida moderna, que é um mero simulacro (a face negativa) da aventura. Este homem vive, logo, num mundo de aparências: não por acaso Hitchcock fez dele um publicitário, o ofício, para usar um eufemismo do próprio personagem, do exagero. Ou antes: ele se debate nesta teia gigante e poderosa já vista nos créditos iniciais.

Como escreveu Jean Douchet: “representante típico do homem médio moderno, muito mais condicionado (logo, passivo) pela publicidade do que a condiciona (ainda que seja publicitário), ele se mexe bastante. Ele se dá a ilusão de movimento (grifo meu) para não admitir que é um espectador de sua própria vida”.

E todo o percurso do filme será fazer que este homem descubra a si mesmo, que encontre, em meio àquela série caótica de retas, seu ponto de fuga. Lembremos que, no original, o filme chama-se North by Northwest: o objetivo é chegar ao norte, conquistar sua identidade e plenitude, mesmo que de maneira tortuosa, por desvios (“by Northwest”). Este movimento só se iniciará a partir do momento em que, negando as mentiras, ele realize um gesto real de decifração das formas do mundo.

PSICOSE

Psicose foi feito num preto-e-branco tardio (em 1960, Hitchcock já filmava a cores há mais de dez anos). E sua abertura é, de fato, em preto e branco: quase não haverá meios tons, apenas um cinza esmaecido, sem brilho algum. Será a primeira das figuras de choque, de violência extrema no filme.

O que vemos depois é muito simples: uma sucessão de figuras retas, paralelas, que se movem rápidas como uma flecha – ou como uma faca estilizada na mão de um assassino invisível? Estas figuras, muito penetrantes, talvez só não sejam mais cortantes do que o violino agitado e de notas desde já agudas (e num dado momento, as retas movem-se verticalmente, parecendo barras de um equalizador musical). Mas ainda não tão agudas quanto às da mais famosa (e mais citada) das cenas de cinema: a do assassinato de Janet Leigh/Marion Crane no chuveiro do Bates Motel. Cena que será o cume do choque, do embate entre as formas redondas (formas perfeitas, harmônicas: por onde quer que se as veja, são sempre iguais; pensemos no ralo, no olho em close e mesmo o rosto sensual da atriz) e as formas agudas, cortantes e destruidoras.

Choque este que está todo, ainda que em germe, na abertura: as retas rasgando a tela como a faca de Norman irá perfurar o corpo de Janet Leigh. Corpo este (as belas formas arredondadas da mulher) com o qual ele não pode conviver – logo, deve destruí-lo. O coito será pervertido em seu duplo negativo, a faca penetrante. Aqui também não há meios tons.

Juliano Tosi

Nenhum comentário:

Postar um comentário